您现在的位置1:首页 > 礼航学院

更多>>网站公告

- 【公告】欢迎加入礼航企业微信共同分...

- 【公告】广州礼航礼品城优惠促销中

- 【喜讯】热烈庆祝广州礼航天河分公司...

- 【资讯】2013年月饼价目表已经全...

- 【公告】广东月饼网严正声明

- 【公告】2013年中秋节放假通知

- 【公告】关于2013年国庆节放假的...

- 【公告】2013年十月十日大闸蟹促...

- 【公告】热烈庆祝礼航官方微信,微博...

- 【公告】玩转礼航微博中奖名单颁布啦...

- 【公告】双十一即将到来,客户提大闸...

- 【新闻】礼航礼品城总经理出席广东省...

- 【通知】2014年礼航礼品城春节放...

- 【公告】2014年礼航礼品城给大家...

- 【新闻】广州增城从化撤市改区 黄埔...

- 【祝福】礼航礼品城祝新老客户元宵节...

- 【喜讯】热烈祝贺礼航礼品城携手蓝月...

- 【祝福】礼航礼品城祝所有女性三八节...

- 【公告】2014清明节放假通知

- 【公告】2014礼航礼品城分销商招...

更多>>送礼文化

更多>>礼品资讯

更多>>网站信息

-

updata....

关于配送

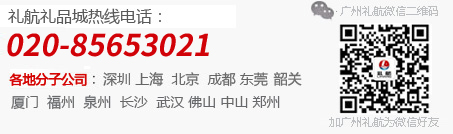

公司地址:广州市天河区棠下天辉大厦2楼2A01房(沃尔玛旁)广州国际金融城; 客服电话:020-85653021(10线); Email:i@ilihang.com; 在线客服QQ:189148901,189148902

2005-2021广东礼航科技有限公司 版权所有; 食品经营许可证号:.JY14401060612993(1-1)

; 本网站法律顾问:广东天诺律师事务所-钟煜律师; 执业证号:14401201010692692

你是第 921736495 位浏览者 网站建设:宏蓝科技(Macroblue.NET) 备案号:粤ICP备11100569号

2005-2021广东礼航科技有限公司 版权所有; 食品经营许可证号:.JY14401060612993(1-1)

; 本网站法律顾问:广东天诺律师事务所-钟煜律师; 执业证号:14401201010692692

你是第 921736495 位浏览者 网站建设:宏蓝科技(Macroblue.NET) 备案号:粤ICP备11100569号